コース概要

- 受付開始日

- 8/1正午

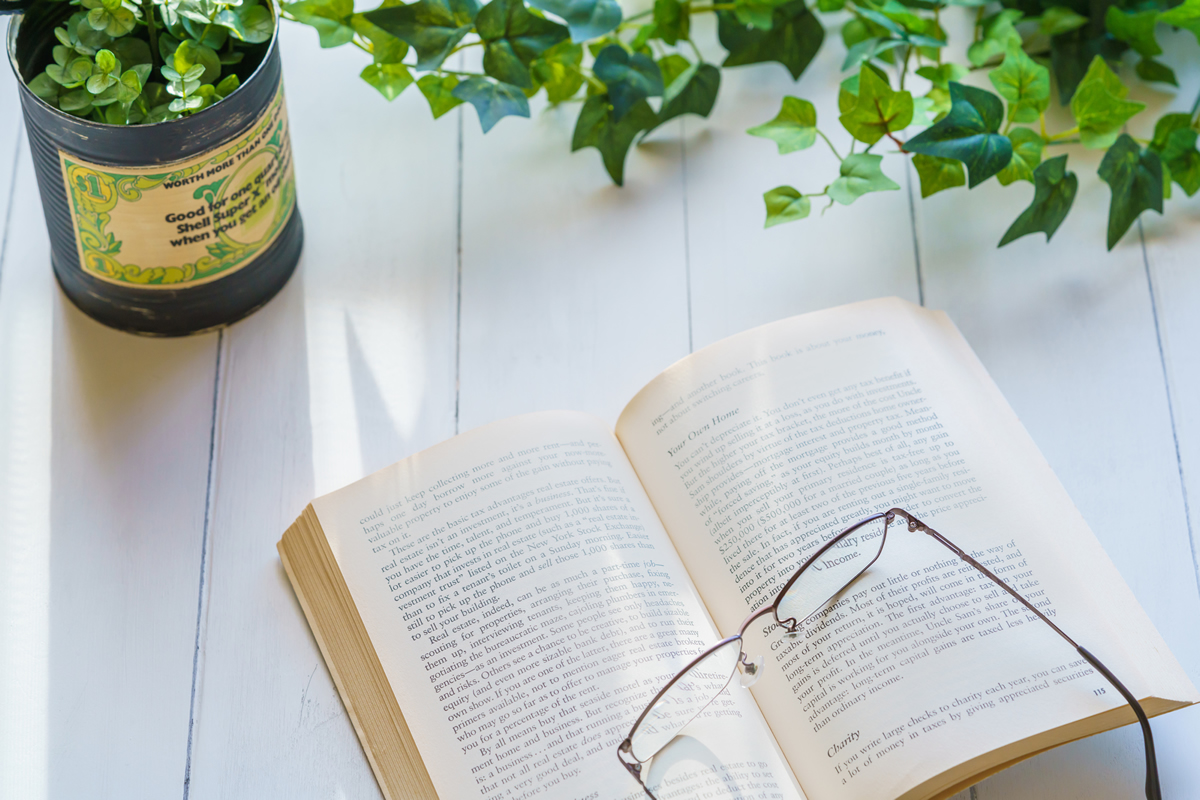

- 講座名

- 出版翻訳コース初級 出版基礎(1)

- 受講形式

- ライブ配信(アーカイブ配信あり)

- 受講期間

- 2025/10/24~2026/2/13(毎週×15回)

- 受講料

- 149,600円(税込)

- 曜日・時間

- 金曜・19:00~21:00(120分)

- 定員

- 10名

- 修了規定

- 全授業回数の7割以上出席

- 申込締切

- 9/29

- 教材について

- 教材はデータでのご提供です。10/10にメールにてご案内します。

- 受講に必要なもの

- ●受講にあたって、Eメールアドレス、Microsoft WordもしくはWordファイルに対応したソフトを所有し、基本操作ができることが条件となります。

●授業はオンライン会議システム「Zoom」を使用します。「マイク・カメラ機能のあるPC/スマホ/タブレット」が必要です。デバイスの推奨環境等はこちらの【システム要件】でご確認ください。

- オンライン説明会

- 講座の内容や仕事のサポートについて紹介いたします。

※ご予約はこちら

同講座の他クラスはこちら

まずは当校の特徴を知りたい方に

学校ガイド(電子ブック)をお送りします

学校ガイドを受け取る